![Picasso. Hombre con un saco. Barcelona o Paris 1902. Museo Picasso de Barcelona.]()

Picasso. Hombre con un saco. Barcelona o Paris 1902. Museo Picasso de Barcelona.

A lo largo de las mudanzas de la vida, en sentido geográfico (con camión o camioneta) y también mental, la biblioteca y los archivos se aligeran, se donan libros y se tiran kilos de documentos, aunque sea para volver a sustituirlos por otros. Hay libros y publicaciones que abandonamos por el camino y otros que almacenamos por la pura nostalgia de nuestros debates juveniles.

Reencuentro con unas reflexiones sobre las crisis

Rebuscando por vicio en una de las hileras posteriores de mis estanterías, encontré un libro y dos artículos de Edgar Morin (París 1921). Fueron escritos cuando todavía no era el oráculo venerable que es ahora, sino el semiólogo que en los años 60 y 70 diseccionaba con asiduidad las crisis del siglo XX. Algunas que a los estudiantes de entonces se nos antojaron románticas.

Ya que llevamos años metidos en una crisis tras otra e inmersos ahora en la madre de todas las crisis, sin que ni España ni Europa acaben de levantar cabeza, me ha dado por releer aquellos papeles.

Antes de los gloriosos 60, cuando Morin ya estaba abandonando el partido comunista (1951), en su libro L’Homme et la Mort dedicaba el penúltimo capítulo a la “crisis de la muerte” en su “relación con la crisis contemporánea”. Lo que trataba en realidad en ese capítulo era la crisis de la filosofía occidental ante la muerte, desde Kierkegaard a Sartre, pasando por Marx, Nietzsche y Heidegger. Afirmaba que “la crisis del individuo se desenvuelve ante la muerte en un clima de angustias y neurosis”… “amputando lo humano de sus significaciones culturales”.

La “crisis del siglo” era para Morin entonces “un síntoma de la decadencia de la civilización burguesa”.

![Picasso. Caballo amarrado al carro. Barcelona circa 1898. Museo Picasso de Barcelona.]()

Picasso. Caballo amarrado al carro. Barcelona circa 1898. Museo Picasso de Barcelona.

Pero su verdadera pasión analítica por otras crisis, las que se manifiestan en la calle, comenzó, según él mismo declaraba en julio de 1968, dos meses después de aquel famoso mayo que dejó en ridículo a no pocos mandarines del pensamiento, pero no a Morin, que era profesor en Nanterre y escribía sus crónicas cotidianas de aquel movimiento, en caliente y en las páginas de Le Monde.

Durante los primeros días calificó la revuelta como “comuna estudiantil”, luego como “revolución sin rostro”, para acabar por caracterizarla (semiología y análisis estructural obligaban) como “pieza clásica en dos actos”, “revolución simulada” y “crisis teatral”. Así lo resume en un artículo titulado “Para una sociología de la crisis” (Pour une sociologie de la crise, Communications, Paris. Eds. Du Seuil, n° 12/1968) que empezaba mostrando como el “mayo francés” había dejado en paños menores a la sociología académica.

Pero un prestigioso investigador del CNRS no podía dejar en mal lugar al prestigio revolucionario de los franceses, así que concluía así:

La revuelta estudiantil internacional, de la que la Comuna estudiantil francesa fue una destacada eflorescencia, y la huelga festiva libertario-reivindicativa francesa, a la que sirvió de detonador la revuelta estudiantil internacional, nos enuncia en su mensaje una parte del enigma que la esfinge del siglo XX nos plantea.

Por entonces el sociólogo del CNRS, que evolucionaría radicalmente tras su año de investigación en California entre 1969 y 1970, no hacía ninguna mención de las revueltas de Berkeley, bastante anteriores, que tuvieron mayores consecuencias para los derechos civiles en los Estados Unidos que los que tuvo mayo 1968 en Francia.

Sin embargo, años más tarde seguía empeñado no en explicar la crisis de mayo del 68 (si la hubo) sino en codificar los mensajes de la esfinge sistematizando una teoría de las crisis.

![Picasso. Caballo acuchillado. Barcelona 1917. Museo Picasso de Barcelona.]()

Picasso. Caballo acuchillado. Barcelona 1917. Museo Picasso de Barcelona.

Elementos de crisología

Llego aquí al segundo artículo de Edgar Morin que he desempolvado.

Corre el año 76 y el sociólogo es un pensador sistémico embarcado en los trabajos de su Método para el desarrollo del pensamiento complejo. El nº 25 de Communications , que él mismo dirige, está totalmente dedicado a la noción de crisis y concluye con un largo artículo suyo titulado “Pour une crisologie” que comienza así:

La noción de crisis se ha extendido en el siglo XX por todos los horizontes de la conciencia contemporánea. No hay tema o problema en el que no ronde la idea de crisis: el capitalismo, la sociedad, la pareja, la familia, los valores, la juventud, la ciencia, el derecho, la civilización, la humanidad…

No se puede considerar el campo antropo-socio-histórico como un territorio cerrado. Al contrario, y es aquí donde vengo a lo que desde mi punto de vista es el principio de partida de toda crisología: no se puede elaborar una teoría de las crisis sociales, históricas, antropológicas, si no se tiene una teoría de la sociedad que sea a la vez sistémica, cibernética y bio-neguentrópica

…para concebir la crisis, para ir más allá de la idea de perturbación, prueba, ruptura de equilibrio, hay que concebir la sociedad como un sistema capaz de tener crisis, es decir que hay que establecer tres órdenes de principios, el primero sistémico, el segundo cibernético, el tercero neguentrópico, sin lo cual la teoría de la sociedad es insuficiente y la noción de crisis inconcebible.

![Picasso. Boceto de figura para la decoracion de una chimenea. Barcelona 1903. Museo Picasso de Barcelona.]()

Picasso. Boceto de figura para la decoracion de una chimenea. Barcelona 1903. Museo Picasso de Barcelona.

La verdad es que, por entonces, cuando Edgar Morin comenzaba un artículo de 15 páginas en cuerpo 10 había que preparar las neuronas para una crisis de insomnio. El pensador, que ahora tiene noventa y tres años, publica desde hace unos años unas obras mucho más trasparentes que entonces (por ejemplo la transcripción de sus conferencias sobre “Cultura y barbarie europeas”). Pero con cincuenta y cinco comenzaba a practicar el pensamiento complejo de forma complicada.

I

El primer elemento de su propuesta de crisología es el sistémico, y se resume en su frase:

las complementaridades sistémicas son indisociables de los antagonismos

Lo que, en nuestras crisis actuales, donde fluctuamos entre la indignación y la depresión morales, podríamos traducir al nivel político diciendo que la democracia es indisociable del conflicto.

II

El segundo elemento se refiere a lo que denomina “los antagonismos organizacionales”.

Cuando se consideran los sistemas de complejidad cibernética, es decir los que comportan retroacciones reguladoras, como la máquina, la célula y la sociedad, se constata que la organización en sí misma suscita y utiliza comportamientos y efectos antagónicos provenientes de ciertos elementos que la constituyen. Es decir que también hay un antagonismo organizacional / anti-organizacional.

Dice Morin que las retroalimentaciones positivas (pone el ejemplo del crecimiento económico en las sociedades socio-históricas) ejercen de reguladores sociales atenuando las tensiones, pero suscitan necesidades nuevas creando nuevas tensiones y resucitando las antiguas. Ello conduce a nuevos conflictos ecológicos, energéticos, etc.

Cuanto más rica es la complejidad viviente, más movediza e inestable es la relación antagonismo/complementaridad y más acarrea fenómenos de “crisis”, que al transformar las diferencias en oposición son desorganizadoras y, por ello, pueden suscitar reorganizaciones evolutivas

En nuestras crisis actuales, donde fluctuamos entre la indignación y la depresión morales, podríamos traducir eso al nivel político diciendo que para que la democracia progrese es necesario que las diferencias no se sofoquen sino que se manifiesten

III

Desde ahí Morin nos lleva hacia el tercer elemento de su teoría, en el cual

el problema central es el de la reorganización permanente, en sí misma vinculada a la desorganización permanente, es decir a la necesaria presencia, a la vez vital y mortal (por tanto compleja) del desorden en las sociedades neguentrópicas

Así se revela el tercer nivel de complejidad que no solamente nutre sino que permite la emergencia del concepto de crisis

De nuevo, en nuestras crisis actuales, donde fluctuamos entre la indignación y la depresión morales, podríamos traducirlo al nivel político diciendo que para lidiar con nuestros desarreglos la democracia ha de integrarlos recurriendo al instinto de adaptación de los individuos, a las reglas socio-culturales y a las normas y saberes, así como al saber-hacer, de nuestras sociedades

NB: la neguentropía (que tiende a la organización) es opuesta a la entropía (que tiene a la desorganización)

Al final nos vamos aclarando

Hasta aquí los fundamentos del largo artículo.

¿Pero no nos prometía el autor esclarecer los componentes del concepto de crisis?

Pues sí, y son nada menos que diez en total:

1 La idea de perturbación

2 El aumento de los desórdenes y las incertitudes

3 El bloqueo (parálisis y rigidificación) versus el desbloqueo institucionales:

- Desbloqueo de feed-back positivos o sea el surgimiento de formas nuevas a partir de las desviaciones

- Desbloqueo en modo de transformación de las complementaridades en concurrencias y antagonismos entre individuos, grupos y clases

- Desbloqueo en modo de aumento y manifestaciones de caracteres polémicos y conflictos

- Multiplicación de los dobles-condicionantes (double-bind) para las instituciones, los individuos y los grupos, atrapados en situaciones de impasse, donde hagan lo que hagan se enfrentan a decisiones de doble filo

4 La movilización de las investigaciones y búsquedas creativas alternativas

5 Las soluciones míticas e imaginarias mediante, por ejemplo, identificación y estigmatización de “los culpables” o desencadenamiento de esperanzas radicales o incluso mesiánicas

6 La combinación y la interacción dialéctica entre todos los procesos y fenómenos mencionados

![Picasso Desbandada. Barcelona 1896. Museo Picasso de Barcelona.]()

Picasso Desbandada. Barcelona 1896. Museo Picasso de Barcelona.

La crisis como oportunidad

Este enunciado no es de Morin sino mío, pero creo que sintetiza lo que viene a decir al final sobre las posibles desembocaduras de la crisis.

1 Acción:

En situación normal, el predominio de los determinismos y las regularidades sólo permite actuar dentro de márgenes extremadamente estrechos y en el mismo sentido de esos determinismos y regularidades

con el riesgo de que en situaciones del “todo o nada” la acción de

un número muy restringido de individuos, incluso un solo individuo (alea jacta est) pueda acarrear consecuencias irreversibles e incalculables que afecten a todo el proceso

2 Cambio: progresiones /regresiones

Ante la tesitura de la crisis, incluso las sociedades que se consideran incombustibles pueden regresar a un statu quo precedente o asistir a una desintegración parcial de sus estructuras principales, pero pueden también y sobre todo progresar:

Regresividad: el sistema pierde en complejidad y en flexibilidad, lo que se manifiesta a menudo por la pérdida de las cualidades más ricas, de las libertades, que son por otro lado los caracteres más frágiles y más recientes, y por la consolidación de las estructuras más primitivas o rígidas

Progresividad: el sistema adquiere cualidades y propiedades nuevas, es decir una complejidad mayor

Aunque en las sociedades históricas es frecuente que una crisis encuentre una solución que puede ser tanto progresiva como regresiva según los niveles, es decir que a los progresos económicos pueden corresponder regresiones políticas y viceversa

3 Teoría de la crisis y teoría de la evolución

La crisis es un microcosmos de la evolución. Es una especie de laboratorio para estudiar algo así como in vitro los procesos evolutivos

Aunque creo que, puesto que la normalidad debería ser también compleja y difícilmente se darían períodos en los que todos los niveles fueran normales objetivamente, tendremos que interpretar que la normalidad que Morin menciona a continuación es el fruto de una subjetividad colectiva de estabilidad a todos los niveles:

Hace falta un antes y un después más o menos “normales”: la crisis stricto sensu se define siempre por una relación con períodos de estabilidad relativa

¿Hacia una crisología?

![Picasso. La comida frugal. Grabado.Paris 1904. Museo Picasso de Barcelona.]()

Picasso. La comida frugal. Grabado.Paris 1904. Museo Picasso de Barcelona.

Edgar Morin encabezaba su artículo de 1976 proponiéndose desbrozar el camino hacia una teoría de la crisis. Los elementos que ha propuesto eran una buena armazón y al lector de hoy corresponde juzgar si lo son todavía. A mi modo de ver siguen siendo válidos, aunque los tiempos que hemos vivido desde entonces seguramente nos apuntan otros.

Los cinco párrafos finales son una buena motivación para no bajar los brazos. En ellos concluye diciendo que, en resumidas cuentas, aunque el término crisis sea a menudo el cajón de sastre cómodo que oculta la complejidad, se podría convertir en un macro-concepto rico y complejo si se lo considera (Marx y Freud combinados) como:

- un revelador de las latencias sociales e individuales y de las capacidades de supervivencia y trasformación de la organización social,

- y un efector, un motor de arranque de todo lo que puede aportar cambio, transformación y evolución.

Propone que pongamos en crisis el concepto de crisis, para que el término adquiera una virtud explicativa y, para ello propugna que

el concepto de crisis sea el comienzo de la teoría de la crisis

De este modo el semiólogo, sistémico y más bien prolijo de los años 70 evoluciona a lo largo de este texto hacia esa claridad explicativa de sus trabajos recientes.

¿Sirvieron o servirán esas ideas para sacar algo bueno de esta crisis? ¿Se me escapan otros trabajos de Edgar Morin que desconozco? ¿Hay ya alguna teoría de la crisis que esté sirviendo a salir de ella?

Yo no lo sé, pero espero que lo veamos

![Picasso. Caballo enjaezado. Barcelona circa 1898. Museo Picasso de Barcelona.]()

Picasso. Caballo enjaezado. Barcelona circa 1898. Museo Picasso de Barcelona.

……

Fuente de los dibujos de Picasso: Cirlot, Juan-Eduardo, Birth of a genius, London, Paul Elek Ltd., 1972

Epílogo

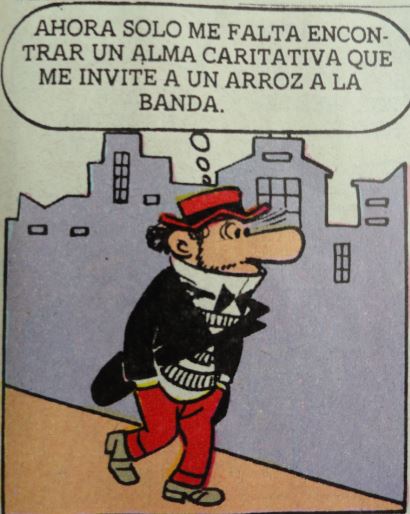

En mi noche de insomnio junto a los textos de Edgar Morin he acabado poniéndome demasiado sesudo. Esta mañana releyendo lo que publiqué a altas horas de la noche, he pensado que les debo a mis seguidores una compensación, así que he recurrido a mis tebeos de infancia (guardo todavía una vieja antología) y ya que estamos en crisis, acabo con una imagen de aquella gloriosa época de la autarquía que nos trajo la Cruzada.

![Carpanta en crisis]()

Carpanta en crisis. Viñeta de Josep Escobar

Para los que no han sido niños españoles de la posguerra, quizás convenga añadir un poco de documentación:

http://www.lecturalia.com/blog/2011/01/01/carpanta-el-tebeo-de-la-posguerra-falta-revisar/

¿Eran tiempos de crisis? A Fraga Iribarne le parecería que no, pero si no lo era desde luego se le parecía mucho.Lo que ocurría es que mandaban los mesiánicos.

![]()

![]()